DOSSIER

Observatoire de l'Énergie 2023

Accélération des trajectoires ENR en France : quels leviers, quelles perspectives ?

Une production ENR à mettre en perspective avec le contexte particulier de l’année passée

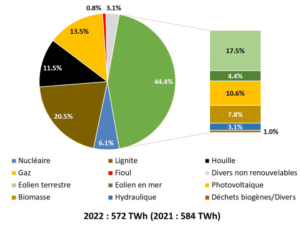

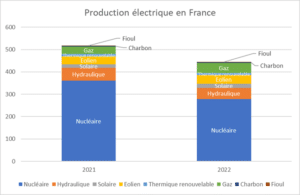

La production d’électricité en France métropolitaine est en forte baisse en 2022, 445 TWh produits sur l’année soit 14,8% de moins qu’en 2021 (522 TWh produits). Elle a reposé à près de 63% sur le parc nucléaire. Cette baisse est liée à la diminution des productions d’électricité hydraulique et nucléaire, respectivement -8,8TWh et 81,7TWh.

D’après RTE, cette diminution importante de la production s’explique par « les tensions européennes sur le gaz et un potentiel de production très dégradé pour le nucléaire et l’hydraulique », toutefois, « la sécurité d’approvisionnement a été garantie, grâce à une consommation nationale en baisse sensible à partir de l’automne et une inversion des échanges d’électricité – une première depuis 1980. » (Bilan électrique 2022, RTE)

| 2021 | 2022 | Delta 2021/2022 | |

| Nucléaire | 360,7 | 279 | -81,7 |

| Hydraulique | 58,4 | 49,6 | -8,8 |

| Solaire | 14,3 | 18,5 | 4,2 |

| Eolien | 36,8 | 38,1 | 1,3 |

| Thermique renouvelable | 10 | 10,6 | 0,6 |

| Gaz | 32,9 | 44,1 | 11,2 |

| Charbon | 3,8 | 2,9 | -0,9 |

| Fioul | 1,9 | 2,2 | 0,3 |

Nous proposons de revenir sur le bilan de la production électrique d’origine renouvelable en France métropolitaine à partir de ce tableau et sur l’évolution des modes de production renouvelables : les installations hydroélectriques et les énergies intermittentes comme le photovoltaïque et l’éolien.

La production d’un parc hydroélectrique mature est en forte baisse en 2022

Avec 25,7GW installés en France Métropolitaine, soit 20% de la puissance totale installée, l’hydroélectricité est la première source d’électricité renouvelable et la deuxième source d’électricité en France. A partir de cette puissance installée, en France, historiquement, c’est l’efficience de l’installation et la disponibilité de la source d’énergie qui détermine le montant de la production. La source de l’énergie hydroélectrique étant l’eau douce en mouvement ou stockée, la sécheresse et le manque de précipitation constatés en 2022 expliquent la diminution de la production hydroélectrique.

La production d’hydroélectricité repose sur la transformation de la force motrice de l’eau en électricité grâce à une turbine. Par exemple, dans le cadre de la production électrique des barrages avec lac, ce qui représente une production de 15 TWh/an, le remplissage naturel de ces réserves d’eau, les lacs, est essentiel à la production. Du fait d’une pluviométrie déficitaire, dès les premiers mois et tout au long de l’année 2022, les niveaux des lacs français et notamment des lacs de barrages ont été particulièrement bas (de 13% à 30% en dessous des niveaux moyens pour la saison en septembre 2022). La diminution d’année en année des réserves en eau douce apparait comme une conséquence du changement climatique, et touche l’ensemble des installations hydroélectriques.

Le développement des énergies renouvelables intermittentes se poursuit

Les deux parcs les plus développés en France, qui reposent sur des technologies plus anciennes et matures sont le solaire (photovoltaïque principalement) et l’éolien. L’éolien terrestre est souvent distingué de l’éolien marin. Le solaire photovoltaïque repose sur une source partiellement régulière et plus prévisible (cycles diurnes et saisons). Sur ces deux énergies intermittentes, la production annuelle dépend de la disponibilité de la source d’énergie (lumière solaire ou vent) et donc des conditions météorologiques.

L’augmentation de la production d’électricité solaire en France est due au développement du parc photovoltaïque, une augmentation de la puissance installée.

Le parc photovoltaïque en France Métropolitaine est de 15,3GW fin 2022 (+1,7GW autrement dit +12,4% par rapport à fin 2021). La production d’électricité photovoltaïque en 2022 a augmenté de 29% par rapport à 2021. Cette augmentation de la production est principalement due à une forte augmentation de la puissance installée en 2021 (+2,8 GW en France).

La puissance installée va continuer à croitre fortement en 2023. 18 029 installations ont une convention de raccordement signée, pour une puissance de 3,4GW. Au total, c’est 57 439 installations qui sont en projet, et autrement dit, une puissance raccordée en projets de 16GW.

En prenant en compte la réalisation de ces nouveaux projets, la puissance du parc photovoltaïque installé dépasserait la puissance du parc hydroélectrique dans quelques années. La production hydroélectrique n’est pas intermittente et restera plus élevée. Pour atteindre une production similaire à la production hydroélectrique en 2022 (49,9TWh) avec le ratio du parc photovoltaïque observable sur cette année, sans prendre en compte les problèmes de stockage amplifiés, il faudrait une puissance installée d’environ 52GW.

L’augmentation de la production d’électricité éolienne en France est également due au développement du parc éolien, une augmentation de la puissance installée.

Au 30 septembre 2022, le parc éolien français atteint une puissance de 21,2 GW, comparativement à une puissance installée de 18,9 GW à fin 2021 (+7% sur les 3 premiers trimestres 2022). Un tiers des nouveaux raccordements (480 MW) provient de la mise en service du premier parc d’éoliennes en mer en France.

La mise en service des 80 éoliennes du parc de Saint-Nazaire a eu lieu entre juin 2022 à novembre 2022, des premiers mégawatheures produits au raccordement complet des éoliennes au réseau national de transport d’électricité. Il a fourni son premier TWh en février 2023.

Plusieurs autres grands parcs éoliens en mer doivent être raccordés avant la fin 2023, notamment les 71 éoliennes de Fécamp et 62 éoliennes du parc de Saint Brieuc. La production éolienne devrait donc augmenter dans les prochaines années.

En comparaison, nous proposons de revenir sur les puissances installées et productions d’électricité renouvelable annuelles en Allemagne et en Espagne.

| France | Allemagne | Espagne | ||||

| Energie | Production TWh | Puissance installée GW | Production TWh | Puissance installée GW | Production TWh | Puissance installée GW |

| Solaire | 18,5 | 15,3 | 61 | 67,4 | 27,9 | 20 |

| Eolien terrestre | 38,1 | 20,7 | 100 | 58,1 | 61,2 | 30 |

| Eolien marin | 0,48 | 25 | 8,1 | |||

|

|

Un retard relatif par rapport aux trajectoires européennes

Un retard certain de la France vis-à-vis de ses voisins européens

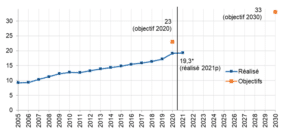

Le constat en ce milieu d’année 2023 est le retard de la France en matière d’énergies renouvelables. Ces énergies ne représentent que 19,1% de la consommation énergétique finale, comparée au niveau fixé à 23% pour l’année 2020…La France est d’ailleurs le seul Etat membre de l’UE à ne pas avoir atteint ses objectifs.

Ce retard entraîne des conséquences très perceptibles, au total le manque est équivalent à 60 TWh d’énergies renouvelables et autant d’import de gaz qui aurait pu être évité. Pour la seule année 2022 la perte est importante, de l’ordre de 6 à 9 milliards d’euros, en complément des 500 millions d’euros de sanctions potentielles pour non-respect des objectifs dont la France devra probablement s’acquitter.

Les raisons à ces retards sont nombreuses et variées, des procédures administratives lourdes, des problèmes d’acceptabilité aux nouveaux projets (et anciens) ainsi qu’une part de nucléaire toujours très importante. Le gouvernement français à l’aide de la loi d’accélération des EnR souhaite inverser cette tendance et se donne les moyens législatifs pour y parvenir.

Des procédures administratives lourdes

La promotion du développement éolien notamment se trouve confrontée à des procédures administratives lourdes. La réglementation en France étant l’une des plus strictes d’Europe, toute construction d’un nouveau parc fait l’objet d’études rigoureuses et argumentées avant d’être présentées à divers service de l’Etat, de la collectivité d’accueil et des citoyens.

Un projet de parc éolien doit nécessairement faire l’objet d’une enquête publique. Une consultation locale est lancée dans les communes concernées par le projet et un dossier regroupant tous les éléments nécessaires à sa compréhension est à la disposition des habitants en mairie. Pour donner suite à cette enquête, le commissaire enquêteur émet un avis sur le projet qui sera pris en compte par le préfet.

La loi du 13 juillet 2005 a introduit les zones de développement éolien (ZDE). Ces zones permettent de bénéficier du régime d’obligation d’achat par le distributeur local. La déclaration de ces zones et l’instruction des demandes prend à elle seul environ 30 semaines. Ces ZDE sont définies par le préfet sur proposition des communes concernées en fonction du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ainsi que la nécessaire protection des paysages, des monuments historiques et des sites.

Le code de l’urbanisme, subordonne l’implantation de nouvelles éoliennes dont le mat dépasse 12m, à l’obtention d’un permis de conduire, et le code de l’environnement prévoit par ailleurs que l’installation d’une ou plusieurs éoliennes dont le mat dépasse 50m est subordonné à la réalisation préalable d’une étude d’impact (comprenant 3 volets : environnemental, sanitaire et paysager). Le délai moyen d’instruction du permis de conduire est de 13 mois, bien que selon les départements se délai varie de 3 à 24 mois.

A ces délais s’ajoutent la préparation du chantier et la construction du parc, et c’est en moyenne entre 7 et 10 après la conception que le parc voit le jour.

Un problème d’acceptabilité qui pénalise le développement éolien terrestre et offshore

En Europe, l’essor de l’éolien est semble-t-il de plus en plus contraint par les difficultés d’acceptation sociale.

Les raisons invoquées se basent principalement sur les impacts sur les paysages naturels et une attractivité touristique en berne, la génération de pollution sonore et radioélectrique dû aux effets stroboscopiques ainsi que les risques encourus par la faune et la flore.

Il est plus que nécessaire de trouver le délicat équilibre entre le besoin du soutien local, les impacts visuels et environnementaux, et l’intérêt certain de produire de l’électricité EnR. Le besoin de rendre ces développements compatibles avec la préservation des paysages, d’encourager l’association de citoyens à ces projets et d’intéresser les municipalités aux revenus de ces exploitations est primordial dans le but d’obtenir l’adhésion locale.

L’hydraulique, la 1ère énergie renouvelable de France menacée ?

D’autre part, l’hydraulique, la première énergie renouvelable de France, a vu sa production diminuer en 2022 avec seulement 49,6 TWh en comparaison avec 58,4 TWh en 2021. C’est la production d’électricité hydraulique la plus faible depuis 1976. Ce déficit de production s’explique par de très faibles précipitations au cours de l’hiver 2021-2022. La situation critique des lacs de rétention a été accentuée par des températures record battues tout le long de l’été amplifiant le phénomène d’évaporation.

Cette question de la disponibilité en eau fait toujours les titres de l’actualité depuis le début de l’année 2023. La production hydraulique sera cette année aussi sous contrainte. Les centrales de barrage devront faire face aux faibles précipitations et chutes de neige de cet hiver. Les barrages au fil de l’eau seront eux aussi impactés, les bassins versants ayant reçu peu de précipitation dans l’Est et le Sud de la France cet hiver les débits risquent de diminuer des rivières les alimentant vont se réduire rapidement.

La France doit aussi composer avec un potentiel de développement de la filière hydraulique limitée. L’augmentation de la puissance installée sur le territoire pourra se faire uniquement via le repowering d’installations existantes ou par le micro-hydraulique. Le premier va venir augmenter l’efficacité de barrage existant, et le second offrira des potentiels limités du fait de la faible taille de ces installations.

La France rejoint pour sa deuxième édition le sommet de la mer du Nord (2e édition en avril 2023) qui est principalement dédié au développement de l’éolien en mer et qui rassemble maintenant 9 pays (France, Norvège, Irlande, Royaume-Uni et Luxembourg, ayant rejoint Belgique, Danemark, Pays-Bas et Allemagne). La mer du Nord joue ainsi un rôle essentiel dans les objectifs européens de production renouvelable. L’objectif affiché par les parties est d’atteindre de 300GW de puissance d’éolien offshore installée en 2050.

Les 8 pays côtiers de la coalition cumulent 175 000 km de côtes, ceci donnant la mesure de l’opportunité que représente pour ceux-ci le développement de l’éolien off-shore.

Lever les freins, s’appuyer sur les bons leviers pour relancer la dynamique

Les objectifs de la France en termes d’énergies renouvelables en 2023 et au-delà visent d’abord à rectifier sa trajectoire de sa production d’énergie renouvelables par rapport aux nouveaux objectifs. Ainsi, une nouvelle feuille de route pour 2019-2028, déclinée dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et en cohérence avec la stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) visant la neutralité carbone d’ici 2050, a été mise en place. L’objectif y a été porté à 33% d’énergie renouvelables à l’horizon 2030. Par ailleurs, l’accent est particulièrement mis sur les énergies solaires et éoliennes, l’objectif fixé par l’Etat étant de multiplier par dix la capacité de production d’énergie solaire pour dépasser les 100 GW et de déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW.

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie

Source : calculs SDES

Pour atteindre ces objectifs, de nombreux leviers sont à activer.

Augmenter la capacité solaire et éolienne

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables permettra de continuer à développer les sources d’énergie renouvelables existantes notamment les énergies solaire et éolienne qui font l’objet d’attentions particulières, en levant les freins notamment administratifs. Concernant l’éolien en mer, la France dispose d’un important potentiel, en particulier sur les côtes nord et ouest du pays. En augmentant sa capacité éolienne en mer, la France peut produire davantage d’énergie renouvelable et réduire sa dépendance à l’égard de l’énergie nucléaire.

Le secteur éolien est clairement celui qui accuse le plus de retard par rapport aux objectifs de la PPE ; Le rythme de délivrance des autorisations est trop lent, alors que paradoxalement les projets sont là ; Les principaux freins à lever concernent d’abord l’acceptabilité sociale et environnementale des parcs éoliens au regard des levées de boucliers que cela a généré dans certaines régions en effectuant un travail de rappel des principales causes de destruction de la biodiversité. Ensuite, il s’agit de mener un travail de cartographie avec les collectivités territoriales qui mette en valeur les zones où le développement de l’éolien est possible en tenant compte de l’ensemble des contraintes, notamment liées à l’aviation et aux radars militaires. Ci-dessous quelques mesures prises dans le cadre de cette loi pour développer le parc éolien, notamment l’éolien en mer :

- Réaliser une cartographie des zones destinées à accueillir des installations à l’échelle nationale et donner une meilleure visibilité au public dans l’ensemble de la démarche de planification (via l’élaboration d’un document stratégique de façade DSF)

- Clarifier le statut juridique des éoliennes flottantes (éoliennes offshore montées sur une structure flottante)

- Préciser le régime correspondant aux parcs situés entre le domaine public maritime (DPM) et une zone économique exclusive (ZEE)

- Appliquer un régime unique liée à la durée du travail des personnels en vue de faciliter la construction et l’exploitation des champs d’éoliennes offshore.

Quant au secteur photovoltaïque, bien qu’il ait connu une forte progression en 2021, beaucoup de freins restent à lever en lien surtout avec les délais d’obtention d’autorisation et la complexité lié au schéma d’aménagement et les règles d’éligibilité des projets. La loi entend faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques en libérant toutes les surfaces foncières disponibles en France. À ce titre, plusieurs espaces pourront être réquisitionnés :

- Les délaissés routiers et autoroutiers, qui ne peuvent être équipés à moins de 75 ou 100 m de la chaussée

- Les espaces discontinus des communes de montagne ;

- Les parkings extérieurs de plus de 2 500 m², qui pourront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur la moitié de leur surface (10 GW).

La loi tranche également en faveur d’un développement raisonnée de l’agrivoltaisme, qui consiste à installer des panneaux solaires sur des cultures agricoles pour les protéger et en même temps produire de l’énergie renouvelable.

Simplifier les procédures d’autorisation et d’approbation

La loi précédemment citée propose des mesures pour réduire le temps de déploiement des projets et accroitre les possibilités d’implantation des énergies renouvelables.

Ce projet s’articule autour de plusieurs axes :

- Simplifier les procédures en transmettant simultanément les documents relatifs au déploiement (étude d’impact et dossier) aux collectivités territoriales et à l’autorité environnementale

- Se rapprocher des standards européens (moins exigeants) en modifiant les critères et les seuils de soumission à l’évaluation environnementale des projets éoliens et solaires

- Certains projets pourraient être sécurisés par un décret leur attribuant une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Dès lors ces projets pourront faire fit de l’évaluation environnementale en vue réduire le nombre de contentieux et d’éviter de retarder la mise en place du projet

- Mettre en place des « zones prioritaires » de développement des énergies renouvelables, remontés par les communes dans un dispositif de planification ascendante

- Améliorer le financement des projets en créant un cadre juridique aux Power Purchase Agreement (PPA) et augmenter l’adhésion et l’acceptabilité auprès des riverains en améliorant le partage de la valeur créée par les énergies renouvelables (une aide proviendrait d’une partie des revenus générés par les renouvelables)

Promouvoir la sensibilisation et l’engagement du public

La France doit promouvoir la sensibilisation et l’engagement du public sur les avantages des énergies renouvelables, ainsi que sur les défis et les compromis liés à la transition. Cet objectif peut être atteint grâce à des campagnes d’éducation et de sensibilisation, ainsi qu’en impliquant les citoyens dans les processus de prise de décision liés à la politique énergétique.

L’éducation est un élément clé pour promouvoir la sensibilisation et l’engagement du public. De même, les campagnes de communication sont importantes pour sensibiliser le public aux énergies renouvelables et à leur contribution dans la transition énergétique.

Pour cela, il est nécessaire d’impliquer les collectivités locales. Elles peuvent être impliquées dans la promotion des énergies renouvelables en encourageant la participation à des projets locaux d’énergie renouvelable, en organisant des événements pour sensibiliser les habitants, ou en mettant en place des coopératives d’énergie renouvelables. Les gouvernements peuvent également jouer un rôle important en promouvant les énergies renouvelables à travers des politiques publiques favorisant l’investissement dans les énergies renouvelables, les subventions pour les projets, les réglementations sur les émissions de carbone, etc.

Moderniser le réseau d’électricité sur toute la chaîne de valeur

La France doit mettre en place une infrastructure énergétique robuste et flexible capable d’intégrer les énergies renouvelables à grande échelle. Il s’agit notamment de moderniser et d’étendre le réseau électrique, de développer des technologies de réseau intelligent et d’investir dans des systèmes de stockage de l’énergie. Le stockage de l’énergie est un enjeu majeur pour les énergies renouvelables intermittentes telles que l’énergie solaire et éolienne. Des technologies de stockage de l’énergie telles que les batteries lithium-ion, les batteries sodium-ion, les batteries à flux redox et les systèmes de stockage thermique sont en cours de développement et devraient devenir plus abordables et plus efficaces dans les années à venir. Le Power to gas est également considéré comme une solution prometteuse pour le stockage de l’énergie en convertissant l’électricité sous forme d’hydrogène via l’électrolyse.

Les technologies émergentes ont le potentiel de transformer l’industrie de l’énergie renouvelable dans les années à venir. L’intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour optimiser la production d’énergie renouvelable et améliorer la gestion des réseaux d’énergie. Par exemple, les algorithmes d’IA peuvent aider à prévoir la production d’énergie solaire et éolienne en fonction des conditions météorologiques et d’orchestrer la distribution sur le réseau en fonction de l’énergie disponible, ou à optimiser la charge des batteries de stockage d’énergie notamment dans le cadre du développement des smart grids.

L'essentiel

En France, malgré le développement du nucléaire, l’atteinte de la neutralité carbone passera nécessairement par le développement de la capacité de production renouvelable (les différents scenarios élaborés par RTE le confirment). La trajectoire, bien que croissante n’est pas au rythme attendu par rapport aux objectifs européens et nationaux.

En cause : principalement les lenteurs administratives et l’acceptabilité sociale surtout s’agissant de l’éolien qui sont autant de freins que la nouvelle loi d’accélération des énergies renouvelables tente de contrer. Une inflexion de la courbe est à espérer dans les prochaines années mais plusieurs leviers doivent être considérer.

Le rôle de l’Etat reste prépondérant pour investir dans la recherche et le développement, notamment sur les technologies de stockage et pour mettre en place un cadre règlementaire favorable au développement des activités durables et à l’investissement dans les énergies renouvelables. La taxonomie verte, entre autres, sera à cet égard un bon outil règlementaire.

Auteurs

À propos de Magellan Consulting

Magellan Consulting est le catalyseur de la transformation digitale de ses clients en les accompagnant dans le changement profond de leurs métiers et de leurs socles technologiques pour aborder les nouveaux business modèles, la transition sociétale, énergétique et écologique.